|

Fafah

deRainizafimanga.com

|

"Une

enfance malgache ... "

Paru

dans la collection

« Graveurs

de Mémoire »

I

l

n’est pas malgache, il n’est pas un « Zanatany »…Il

incarne pourtant à la fois l’un et l’autre. Vous l’avez

deviné, il est issu d’un père français et d’une mère

malgache. Point n’est

alors besoin de faire de l’anthroponymie si l’on porte

un tel nom de famille ; DUMOUX, héritage, souvenir de

ses ancêtres qui vécurent en France.

|

Mais,

combien il incarne aussi son origine malgache par son sourire, sa

gentillesse, sa discrétion. Lâchons le morceau : Il est métis. Ce terme

est profondément chargé d’histoire tant personnelle de l’

exceptionnel auteur du livre « Une enfance malgache »

que de l’Histoire de Madagascar. Christian DUMOUX est, en effet, né

à Madagascar, au milieu du siècle dernier, et a passé toute son

enfance dans la Grande Ile... (... suite plus bas)

Fafah

Fafah

de LaComm' Rainizafimanga avec Christian Dumoux, et Claudia Solofolandy

|

A

la decouverte de la culture malgache

Les

débats littéraires

page3: Extraits

d' "Une enfance malgache"... cliquez ici

>>

page1:

Le

Reportage photo... cliquez ici

>>

La

Culture est un luxe, Partageons-la !...

"Je

vous aime comme la voatavo: Fraiche, je vous mange.

Sèche,

je fais de vous une tasse.

Cassée,

je fais de vous un chevalet de valiha:

Je

jouerai doucement au bord des routes."

|

|

|

Fafah

deRainizafimanga.com

|

"Une

enfance malgache

"

Christian

Dumoux

Paru

dans la collection

« Graveurs

de Mémoire »

Editions

L’Harmattan

|

I

l

n’est pas malgache, il n’est pas un « Zanatany »…Il

incarne pourtant à la fois l’un et l’autre. Vous l’avez

deviné, il est issu d’un père français et d’une mère

malgache. Point n’est

alors besoin de faire de l’anthroponymie si l’on

porte un tel nom de famille ; DUMOUX, héritage,

souvenir de ses ancêtres qui vécurent en France.

Mais, combien il incarne aussi son origine malgache par son sourire, sa

gentillesse, sa discrétion. Lâchons le morceau : Il est métis. Ce

terme est profondément chargé d’histoire tant personnelle de

l’ exceptionnel auteur du livre « Une enfance malgache » que de

l’Histoire de Madagascar. Christian DUMOUX est, en effet, né

à Madagascar, au milieu du siècle dernier, et a passé toute

son enfance dans la Grande Ile.

I

l

a ensuite vécu dans plusieurs pays d’Afrique

subsaharienne pendant 25 ans, au Bénin, en Côte d’Ivoire, au

Cameroun, au Tchad. Il travaille actuellement à Paris dans l’économie

sociale.

|

Avec

un pareil profil, incontestablement Christian DUMOUX rejoint

le cercle des littéraires dits francophones. Mais, nous nous

permettons de qualifier l’auteur, Christian DUMOUX

d’exceptionnel, car nous avons découvert avec quelle

authenticité il nous révèle qu’il est encore à la

recherche de son identité. Cela, suite à la question que lui a

posée Michèle RAKOTOSON (Ecrivain, dramaturge et journaliste

sur RFI) au cours de la rencontre-débat

littéraire, organisée

par Les Amis des Echos du Capricorne

et

co-animée

par Claudie BENOIT (Animatrice sur l’émission Echos du

Capricorne – Radio associative FPP) le

jeudi 6 juillet 2006.

|

Michèle

Rakotoson |

Une telle révélation

de l’auteur mérite, à notre humble avis, d’être soulignée

eu égard à son vécu dans un microcosme franco-malgache, dans

son enfance et son adolescence tel qu’il le narre dans son

livre. Certes, toute littérature écrite en langue française

est une littérature francophone. Force est pourtant de reconnaître

que le terme littérature francophone est bien souvent utilisé,

à tort, pour ne désigner que les œuvres d’écrivains

francophones non français (Qu’ils soient ou non européens :

Belges, Suisses, Québécois, Africains de l’Ouest, Maghrébins,

Antillais, Haïtiens, etc…). Y aurait-il donc un malentendu

dissimulant seulement une certaine rivalité entre d’un côté,

une littérature « mère » (Celle de la France, que

Réjean DUCHARME aimait nommer « l’amer-patrie »)

et de l’autre, les petites littératures qui, par rapport à

la grande, cherchent à proclamer leur autonomie et leurs

particularités ?

La

quête de l’auteur quant à son identité ; pour ne pas

sortir des lieux communs, peut-être englobe-telle consciemment

ou non tout un ensemble d’interrogations autour de la notion

d’appartenance culturelle, tout simplement ? Pour ce qui

concerne son enfance, tout est dit à la lecture de son livre,

et, confirmé par les réponses apportées lors de la rencontre

littéraire. L’influence de la culture malgache, celle de la

famille de sa mère, est forte. L’ironie du sort ? Le père

« petit blanc » est venu pour « faire fortune ».

En effet, c’est l’époque de la colonisation française

qui se fit sur le principe de l’assimilation et où la

fixation des conditions d’application du Code de l’indigénat

fait vivre la majorité de la population malgache dans l’extrême

précarité. Par contre, une minorité de colons vivent dans

l’opulence.

L’

auteur,

avec des détails poignants, nous fait partager sa vie de pérégrinations

de maisons en maisons (14, plus exactement et faisant l’objet

de 14 chapitres), de Tananarive à Diégo - Suarez. C’est un récit

où l’on rentre d’emblée dans la vie de l’auteur, presque

à la manière d’un journal de bord. D’où son originalité.

Quid de

sa quête ….dirions-nous en tant qu’ écrivain, pour n’en

rester qu’à cela ? Compte tenu des éléments recueillis

spontanément, à l’occasion de cette rencontre littéraire,

nous serions tentés de croire que l’auteur se rallierait au

concept forgé et anciennement

admis par le grand écrivain Aimé CESAIRE, celui de la négritude.

La négritude,

un courant littéraire

rassemblant des écrivains noirs francophones. A travers ce

courant, Aimé CESAIRE revendique l’identité noire et sa

culture. Ce mot, pour lui, « désigne en premier lieu le

rejet de l’assimilation culturelle ; le rejet d’une

certaine image du noir paisible, incapable de construire une

civilisation. Le culturel prime sur le politique ».

Rappelons que

la naissance de ce concept (1935) et celle d ‘une revue en

1947,« Présence Africaine », a généré

simultanément de réactions violentes tant à Dakar qu’à

Paris. Elle rassemble des Noirs de tous les horizons du monde,

ainsi que des intellectuels français, à savoir André GIDE,

Jean Paul SARTRE. Ce dernier définit la négritude comme :

« la négation de la négation de l’homme noir ».

Léopold Sédar SENGHOR, quant à lui, il l’approfondit en

opposant « la raison hellène » à « l’émotion

noire ». C’est, dit-il, « l’ensemble des valeurs

culturelles de l’Afrique noire ». Quoi qu’il en soit,

CESAIRE lui-même a dû s’ écarter du concept, le jugeant

presque raciste, ce face aux critiques émanant des écrivains

noirs ou créoles : « Le tigre ne proclame pas sa

tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore » (Wole

SOYINKA).

Grâce

à ses racines culturelles malgaches, l’auteur du livre

« Une enfance malgache » ne peut qu’appartenir à

la francophonie, avec un petit f désignant « l’ensemble des peuples ou des groupes

de locuteurs qui utilisent partiellement ou entièrement la

langue française dans leur vie quotidienne ou leurs

communications ». Notons au passage que ce fut Onésime

RECLUS (1887), géographe français de son état, qui fut le

premier à employer le mot Francophonie (Avec un grand F,

désigne « normalement l’ensemble des gouvernements,

des pays ou des instances officielles qui ont en commun

l’usage du Français dans leurs travaux ou leurs échanges) dont il était

le créateur. Mais ce n’est que plus tard, au début des années

60, avec leur projet de constituer une Communauté francophone,

par un certains nombre de Chefs d’Etat africains, que ce terme

de Francophonie sera employé de façon régulière.

Cependant, eu égard au ou à cause du constat tel que nous

avions avancé jusqu’ici, nous estimons que l’auteur

suscitera, davantage la question qui se pose de savoir ce que

l’on appelle actuellement : « NOUVELLES ECRITURES FRANCOPHONES – Vers un nouveau baroque ? » (Thème

d’un colloque international entre le 4 et 7 mai 1998 qui

s’est tenu à Dakar réunissant des participants venus de

trois continents et de quinze pays différents. Sous la

direction de Jean-Cléo GODIN ;Ouvrage collectif Ed. Les Presses de l’Université

de Montréal ; 2001).

I

l

s’agit ici de l’évolution parallèle et comparable de la littérature

regroupant les œuvres d’écrivains francophones non français

« en émergence, nouvelles par définition. Nouvelles,

mais possédant déjà une histoire, avec des étapes

reconnaissables, des courants successifs ; voire une préhistoire,

si l’on tient compte des importantes traditions orales. ».

Il est question en fait des littératures

africaines et québécoises. « Ces deux littératures

qui, ayant l’une et l’autre amorcé vers 1960 une entreprise

fondatrice, forcément identitaire, ont affirmé depuis 1980 de

nouvelles voix, exploré de nouvelles voies ». C’est

Amadou LY, dans un séminaire tenu à Montréal qui a lancé

cette idée de « nouveau baroque » pour tenter de définir

ce phénomène caractérisant, chacune à sa manière, (..) les

deux littératures. Aussitôt lancé, le concept s’est imposé »,

notamment auprès des chercheurs belges francophones (Liège).

|

La rencontre

littéraire autour du livre de Christian DUMOUX ainsi que la

lecture même dudit livre ont provoqué chez nous la même réflexion

que celle générée par le titre du colloque sur les « « NOUVELLES

ECRITURES FRANCOPHONES – Vers un nouveau baroque ? » :

La notion de baroque appliquée à la littérature

contemporaine. C’est vrai. C’est bizarre, pour nous par

exemple, et entre autres constatations d’aborder la lecture du

livre « Une enfance malgache » sans aucun préalable,

sans prologue. Car l’on qualifie de baroque tout ce que l’on

juge bizarre, fantaisiste, déplacé voire déplaisant.

|

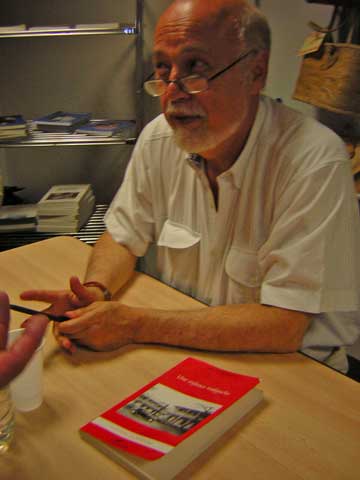

Christian

Dumoux |

Un tel sens péjoratif

du mot est hérité de la perle irrégulière des Portugais, barrocco, demeure encore dans le parler populaire. Il a traversé

tout le XVIIIè siècle et une grande partie du XIXè. Les

dictionnaires offrent de nombreuses occurrences où baroque est

associé à bizarre, à ce qui ne correspond pas à la norme,

n’est pas régulier. – Pour ce qui a trait au jugement esthétique, cette

connotation négative du mot a pris corps dans la comparaison et

l’opposition avec le classicisme. (…). En résumé, on

retiendra cinq éléments caractéristiques des deux styles :

1.Le classique est linéaire et plastique, la figure

est arrêtée dans ses contours.

Le baroque est pictural, l’image est mouvante

2.

La vision classique projette le spectacle en

surface.

La vision baroque pénètre l’espace en

profondeur.

3.La composition classique est close.

La composition baroque est ouverte.

4.Le classique procède par analyse.

Le baroque part de la synthèse, seul importe l’effet

global.

5.Le classique exige l’absolue

clarté.

Le

baroque préserve une obscurité

relative »

(Claudette

SARLET, Nouveau baroque : baroque universel ?).

A

la différence du baroque « grave » s’analysant

dans ses manifestations comme éclatants et complexes aux XVIIIè

siècle, le nouveau

baroque semble étroitement lié à l’esthétique postmoderne

(Pierre N’ DA). Pour Anna MOSSETTO, l’insolite et

l’incongru sont particulièrement visibles dans les littératures

africaines et antillaises, l’hétérogénéité et le métissage

observés dans toutes les littératures francophones. La

« perle irrégulière » d’où le baroque tient son

appellation, on la retrouve donc partout, et ce sans que l’on

sache par rapport à quelle norme, à quel barème universel, se

définirait son irrégularité.

I

l reste que

cette irrégularité permet de définir de manière non moins

intéressante l’identité même que reflète chacune de ces

littératures nationales. Cela a permis à Ursula MATHIS de

qualifier de baroque l’accumulation ou la profusion qu’elle

observe dans la littérature québécoise.

|

Quant à Michèle RATOVONONY, elle décrit l’identité

rhizomatique ou gigogne des Malgaches comme « fantaisiste,

déroutante, baroque ». En effet, « malgré le désir

d’ériger la culture et la civilisation de leur pays en pierre

angulaire de leur littérature, les écrivains malgaches

d’expression française demeurent néanmoins ouverts sur le

monde extérieur, incapables de se fermer au modèle culturel

occidental et convaincus de l’avantage que cela pourrait

apporter à leur culture originellement métisse. La conscience

de la relation avec tout ce que cela comporte d’enrichissement

constitue d’ailleurs pour eux une réalité quotidienne et

leur fait comprendre l’Autre. Le Malgache n’est-il pas, en

effet, cet être épris de fihavanana ? Valeur suprême, le fihavanana est, dans la culture malgache, un terme qui désigne, entre

autres choses, les bonnes relations et la réconciliation, avec

pour corollaire la compréhension mutuelle » (Michèle

RATOVONONY, Au seuil de la terre promise – (Roman,

notes, souvenirs) de M. F. ROBINARY (1965) : écriture de

la transgression ; Université de Montréal; in ouvrage

collectif précité).

|

Michèle

Ratovonnony

fam.Rajaofera

s/b Raferamalala |

Si déroutantes, en fait, ces « identités baroques »,

qu’elles frôlent souvent l’abîme et risquent l’éclatement,

ce que pourrait admirablement symboliser le « miroir brisé »

d’Anne –Marie NIANE. Chez cette écrivaine africaine, nous

explique Nicole AAS –ROUXPARIS, je est à ce

point un autre que « la narratrice se

noie dans sa propre altérité »….Bref, pour Christian

DUMOUX, par contre, il a du mal à s’exprimer à la première

personne dans son livre. Son enfance, il la retrace en employant

la troisième personne, Il

.

Lors de ce colloque, la littérature d’Afrique noire a

permis de vérifier l’hypothèse des « nouvelles écritures »

et aussi du « nouveau

baroque ». Il en a été ainsi car « cette littérature

peut être dite naturellement baroque, cela

tient en bonne part à l’irruption du surnaturel dans la vie

quotidienne » (Théda MIDIOHOUAN –GBISKPI) et à ce que

les auteurs de la jeune génération se nourrissent de plus en

plus aux récits – souvent fantastiques – des plus anciennes

traditions. » (Jean-Cléo GODIN, Professeur émérite de

l’Université de Montréal).

Christian

DUMOUX, nous pouvions dire que lui non plus, par le biais de son

livre « Une

enfance malgache »,

n’a pas failli à la règle. Le qualificatif d’exceptionnel

qui lui a été conféré au départ, s’avère juste à son

égard compte tenu de ce que l’on entend actuellement

par « NOUVELLES

ECRITURES FRANCOPHONES – Vers un nouveau baroque ? ».

Nous

tenons à remercier l’initiatrice de cette rencontre, Michèle

RAKOTOSON, les

organisatrices, Claudie

BENOIT et Claudia

SOLOFOLANDY dans LES AMIS DES ECHOS DU CAPRICORNE qui nous

ont permis

cette rencontre avec un écrivain

d’exception, et, bien entendu Dera RAKOTOZAKA de nous avoir

donné l’hospitalité à la Maison des Associations dans le 7ème

Arrondissement.

Note:Contact entre l'intervenante Michèle RATOVONONY-RATSIRAHONANA avec l'auteur Michèle RAKOTOSON sur le thème : "les figures du rêve dans

le bain des reliques de Michèle RAKOTOSON" lors du Colloque international "l'Océan Indien dans les littératures francophones" dirigé par KUMARI ISSUR & VINESH HOOKOOMSING, à l'Université de l'Ile MAURICE, 7 -11 juillet 1997 .

(In KUMARI ISSUR Dir. & VINESH HOOKOOMSING Dir. "L'Océan Indien dans les littératures franciphones"; Ed. Karthala - Presses de l'Université de Maurice, 2001 ; Collection Lettres du Sud ;pp. 223-235)

Andrée Ratovonony

(Fafah) -12 juillet 2006

|

|

![]()